第1 はじめに

こんにちは、be a lawyer編集局です。今回は平成26年度司法試験刑法を題材として「不真正不作為犯」の実行行為性に着目して答案の書き方を解説していきたいと思います。

不真正不作為犯は刑法総論の前半部分で学習する重要論点ですが、出題頻度が高くないこともあり、実際にどのように答案に落とし込めば良いのか分からないという受験生は少なくないと思います。

本記事をとおして、判例上作為義務の認定のポイントとされているのはどのような要素であるのか、作為義務をどのように認定すれば良いのか、について理解を深めていただきたいと思います。

それでは早速平成26司法試験の実際のA答案とC答案を見た上で、両答案に差が生まれた理由を紐解き、不真正不作為犯の論じ方をマスターしましょう

(平成26年司法試験の問題文は以下リンクをご参照ください。)。

https://www.moj.go.jp/content/000123138.pdf

第2 A答案とC答案の比較検討

【A答案】

第1 甲の罪責にについて

甲が7月2日昼頃以降、Aに授乳しなかった不作為について、殺人罪(199条)が成立するか検討する。

1 甲がAに授乳しないという不作為が、殺人の実行行為といえるか。Aの死の現実的危険が生じたのが7月2日の昼前であるから、この時点で殺人罪の実行の着手と認めうるため、この時点以降の不作為が実行行為に当たるかについて検討する。

⑴ この点については、不作為にも、作為による実行行為との構成要件的同価値性が認められれば、実行行為性を肯定して良い。そして、同価値性の有無は、①行為者に作為義務があり、②作為可能性及び容易性があるかによって判断すべきである。 そして、作為と不作為の同価値性を担保する要素を、結果へと向かう因果関係を具体的・現実的に支配した点に求め、不作為者が自己の意思で排他的支配を設定した場合、または継続的保護関係を前提に排他的支配に入った場合に作為義務を認めるべきであると考える。

⑵ 本件では、甲はAの母親であり、Bを監護する義務(民法820条)を有するものであるから、継続的保護義務関係にある。また、本件で一連の不作為が行われた場所は、外界から遮断された甲が住むアパートの一室であり、外部の者によるAの救命は期待できる状況になかった。確かに、同アパートの室内には、甲以外に丙が同居しているが、Aは容易に入手できる安価な市販のミルクにはアレルギーがあり、甲の母乳でしか必要な栄養を取ることができなかったことや、後述のように丙もAに対して殺意を持っており、必要な措置を講じることは期待できなかったこと等を考えれば、丙の存在を考慮しても、Aの生命は甲に強く依存していたといえる。

加えて、Aは生後4ヶ月であり自ら生存に必要な行動をとることは期待できないことや、甲は丙に殺害の意図を察知されないように、授乳等以外のAの世話は通常通りに行っており丙によるAの救命がされないような行動をとっていることも考え併せれば、甲はAの生命の危険を創出し、甲の死亡に至るまでの因果の流れを排他的に支配していたといえる。そうであるとすれば、少なくともAの生命の危険が生じた7月2日以降において、①甲には、Aに授乳をしたり病院にAを連れて行ったり等のAの生存に必要な措置を講じる法的な作為義務があったといえる。

⑶ そして、本件事実関係の下では、上記の期待された作為に出ることを妨げる事情は存しないから、②作為の可能性・容易性も認められる。

⑷ 以上からすれば、甲の7月2日昼前以降の一連の不作為は、作為による殺人と構成要件的同価値性が認められるから、甲のかかる一連の不作為には殺人罪の実行行為性が認められる。

2 そして、本件ではAは結果的に死亡している。それでは、上記不作為とAの死亡結果との間に因果関係が認められるか

⑴ まず、不作為犯について因果関係を認めるためには、期待された作為に出たならば十中八九結果が発生しなかったといえることが必要である。

授乳等を一切中断してから48時間以内ならば授乳等を再開すれば回復し、48時間を超えても72時間以内ならば病院に搬送すれば救命できるとされているところ、本件では、7月2日昼前の時点では、甲が授乳等を中断した7月1日朝から48時間が経過する前であるから甲が授乳等を再開すればAの救命は確実であったといえる。そうすると、上記一連の不作為を開始した時点で、期待された行為に出ていれば十中八九Aが死亡する結果が生じなかったといえる。

⑵ 次に、甲は7月3日夕方、Aの授乳を開始していることから、上記の不作為で創出された危険が消滅し因果関係が否定されないかが問題となるが、この時点では甲が授乳をしなくなった時点から48時間を超えており病院に連れて行かなければAの救命ができない状況にあったのだから、甲はAを病院に搬送していない以上は、Aの生命の危険の危険が消滅したと言えず、甲の上記作為によって因果関係が否定されることにはならない。

⑶ 次に、甲の不作為とAの死亡との間には、乙によるAの連れ出し及びタクシー運転手の過失行為が介在していることから、因果関係が否定されないか。

ア 因果関係の有無は、実行行為の有する危険性が結果へと現実化したといえるか否かによって決すべきである。

イ 本件のAの死因はタクシーに衝突されたことに伴う脳挫傷であり、介在した過失行為が直接の死因を形成している。そして、甲の不作為がかかる介在事情を誘発したような関係にもない。確かに、事故当時Aは事故がなくても死亡することが確実な状況にあったが、衰弱死と脳挫傷による死亡は異質のものであり、これらを同一視することは適切ではない。

よって、Aの死亡結果は甲の不作為が有する危険が現実化したものではないから、因果関係は否定される。

⑷ 以上により、甲の不作為には殺人未遂罪(203条、199条)が成立するにとどまる。

⑸ それでは、本件で甲が「自己の意思により」、7月3日夕方にAの授乳を再開していることから、中止犯(43条ただし書)が成立しないか。「中止」行為が認められるかが本件では問題となる。

本件では、放置すればAの死亡結果が生じる危険がすでに生じていたから、「中止」行為が認められるためには、真摯な努力に基づく積極的な結果防止措置をとることが必要である。しかし、本件では客観的にはAの救命のためには病院に搬送しなければならない状況にあり、それを甲も認識していたのに、警察への通報を恐れてそれをしていない以上、真摯な努力に基づいた結果防止措置をとったとは言えないから、「中止」行為は認められない。よって、中止犯は成立しない。

3 以上により、甲には殺人未遂罪が成立し、その罪責を負う。

【C答案】

第1 甲の罪責

1 甲が授乳、病院へ連れて行く等の措置をとらなかったことにつき、殺人罪(199条)が成立しないか。

⑴ 199条は「殺した」と作為の形で規定されているが、不作為による場合にも適用される。もっとも、あらゆる不作為が含まれるとすると、処罰範囲が不当に拡大する恐れがあるので、①作為義務があり、それに違反したこと、②作為が可能かつ容易であることが必要とされる。そして、作為義務が認められるためには、単に一定の作為をすべき義務があるのみならず、排他的は支配の設定が必要となる。

本件についてみると、甲はAの母親であり、授乳や病院に連れていくなど、Aを世話する一切の義務を負っている。そして、甲方には甲と丙しかおらず、丙はAを疎んでおり、おむつ交換や入浴などの世話を一切しなくなったのであるから、丙がAを助けることはしない状況にあったことといえる。また、仮に丙がAの世話を使用と思っても、Aは市販の乳児用ミルクに対してアレルギーがあり、授乳ができない状況にあった。したがって、甲は排他的な支配を設定していたといえる。よって、作為義務が認められる。

また、Aは授乳したり、病院に連れて行ったりすることは可能かつ容易であったといえる。Aは7月3日の夕方に授乳を再開しているが、病院に連れていくことが必要であると考えたのに、それを行っておらず、作為義務が果たされたとはいえない。

以上より、殺人罪の実行行為性が認められる。

⑵ 甲はA殺害の決意をしており、殺人罪の故意は認められる。Aは死亡結果が生じている。死亡との間の因果関係が認められるか。本件について条件関係が認められる。もっとも、因果関係が認められるためには、実行行為の危険が現実化したという関係がなければならない。本件についてみると、授乳をせず、病院にも連れて行かなかったことにより、乙がAを連れ出した際にはAは救命不可能となっていた。しかし、Aが死亡した下人は、乙がAをタクシーで病院に連れて行こうとした際、タクシーに衝突されたことで生じた脳挫傷にある。このような脳挫傷による死亡結果発生は、不作為により衰弱死する場合に生じていた死亡結果発生の危険とは別個の危険というべきであり、当初の実行行為の危険が現実化したとはいえない。よって、因果関係は認められない。

以上より、甲の行為は、殺人未遂罪(203条、199条)の構成要件に該当することになる。

⑶ 甲が授乳再開した点につき、中止犯(43条ただし書)が成立しないか。

「自己の意思」とは外部的な障害を客観的に評価して、自発的に中止したかどうかにより判断するところ、本件ではAを可哀想になって注視しようとしており、「自己の意思」によってされたといえる。「中止した」とは真摯な努力をしたことをいう。なぜなら、43条ただし書の趣旨は結果発生を防止しようとすることによる非難可能性の減少にあるからである。本件についてみると、Aを病院に連れていく必要があり、そうすべきであるのに、授乳を再開したにとどまる甲の行為は真摯な努力には当たらない。したがって、43条ただし書は適用されない。

2 以上より、甲に殺人未遂罪が成立する。

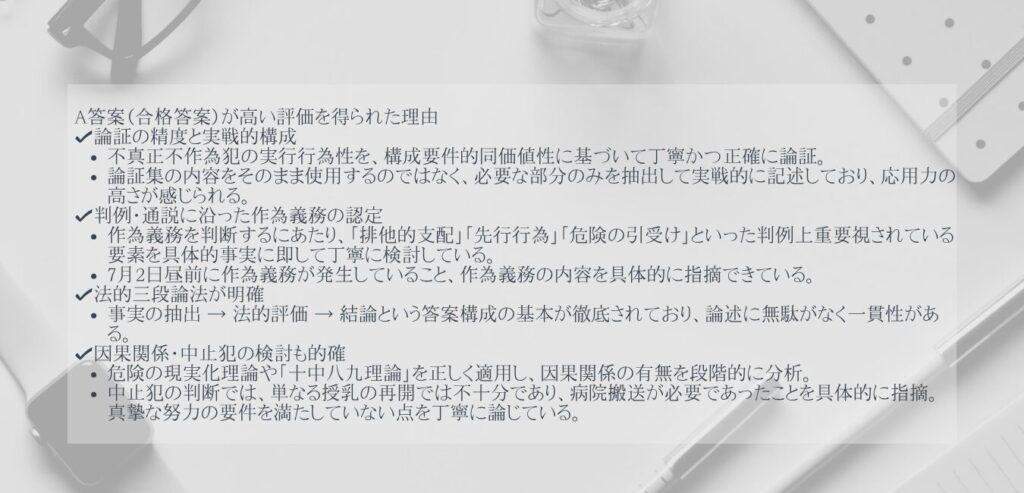

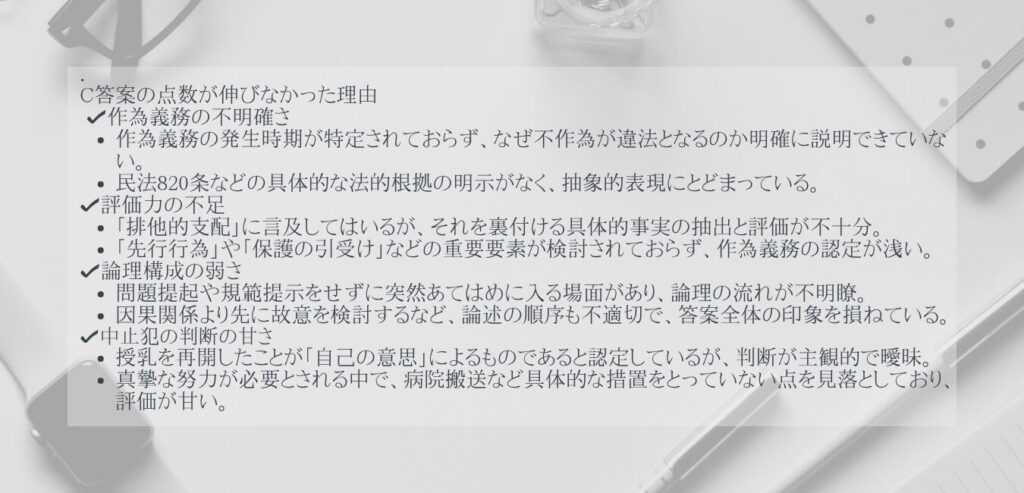

【A答案とC答案の比較検討】

第3 不真正不作為犯の論じ方

1 不真正不作為犯の実行行為性

⑴ 学説(2要件説)

判例・学説は、一元的基準で作為義務の全てを説明することを諦め、様々な要素(法令義務、排他的支配、危険早出行為、保護の引受け等の要素)を総合的に考慮して作為義務を設定するという立場(多元説)に立っています。もっとも、基準としては不明確であり、決定打に欠けます。多元説というのは、聞こえはいいですが、具体的に問題文の事情を当てはめる際に、どの要素を重視して判断すればいいか分からないというデメリットがあるためです。

そこで、ここでは排他的支配に加えて、先行行為or危険の引受けを考慮して作為義務を設定する2要件説を推したいと思います。

不作為は作為とは異なり、原則的には結果に対する因果の流れを設定したとはいえません。そのため、不作為が作為と同価値であるといえるためには、不作為者が因果経過を具体的に支配したことが必要ということになります。ただ、不作為は結果に向かって流れている因果が流れている状況の中で危険の実現を阻止しないという態度をとったに過ぎないため、因果の流れを具体的に支配したとはいえないことが通常でしょう。そこで要求されるのが、「排他的支配」です。排他的支配とは、その者に法益の維持・存続が具体的かつ排他的に依存しているという関係をいいます。つまり、排他的支配があるといえる状況下では、不作為であっても作為と同視できるような結果への因果の流れを設定したと評価することができることになります。

次に、排他的支配に加えて要求される要件が「先行行為」です。ここにいう先行行為とは、当該不作為以前に法益侵害に向かう因果の流れを設定することをいいます。不作為者は当初からずっと不作為というわけではなく、当該不作為以前に何らかの法益侵害に向かう因果の流れを設定していることがあります。これこそが先行行為です。先行行為が認められる場合には、単純な排他的支配しか認められない事案に比して、法益侵害への流れを設定しているわけですから、作為義務を肯定しやすいです。

したがって、不作為以前に法益侵害に向かう因果の流れを設定し、かつ、被害者の法益を排他的に支配している状況下において危険の実現を阻止しないという不作為は、作為と同価値であると評価される結果、当該不作為者には自らが作出した法益侵害の危険を除去すべき作為義務を認定することができる、という構図になります。

もう一つ排他的支配に加えて要求される要件は「保護の引受け」です。保護の引受けについては、先行行為に似ている部分があると考えています。それは、法益侵害に向かう因果の流れが設定された状態の者に対し、自己の意思で法益の保護を引き受けており、それにより他者による法益の保護の期待を排除しているわけです。そうすると、その意味で、むしろ法益侵害に向かう因果の流れを作っているといえてしまうのです。したがって、保護の引受けにより法益侵害に向かう因果の流れを設定し、かつ、被害者の法益を排他的に支配している状況下における危険の除去をしないという不作為は、作為と同価値であると評価できますから、当該不作者には当該法益侵害に向かう因果の流れを除去すべき作為義務を設定することができる、という構図になります。

以上からすれば、作為義務が認められるのは、①先行行為に加えて排他的支配が認められる場合、及び②保護の引受けに加えて排他的支配が認められる場合、であると整理することができます。

⑵ 残りの要件

ア 作為の可能性

作為義務が認められるには、当該作為を行う可能性が認められなければなりません。作為の可能性があったにもかかわらず、それをしなかったことに対し刑法的な非難を向けることができるからです。したがって、実行行為性が認められるための要件の一つとして作為の可能性が必要であるといえます。

イ 作為の容易性

作為が一般的・抽象的には可能であっても、その者が当該作為を果たすことができた(容易だった)といえなければ、上記同様非難を向けることができないでしょう。例えば、足が不自由な者に対し、溺れている子供を助ける作為を要求することはできないでしょう。したがって、実行行為性が認められるための要件の一つとして作為の容易性が必要であるといえます。

ウ 作為義務違反

特定の内容の作為義務が存在し、作為可能性・作為容易性が認められるにもかかわらず、法的に期待される作為をしなかった場合に、作為義務違反を認めることができます。

したがって、不作為犯における実行行為とは、まさにこの「作為義務の違反」であるということができます。

⑶ 本問のあてはめ

甲はAの母親であるため、民法上の監護義務(民法820条)を認めることができます(法令上の義務)。また、Aは生後4ヶ月の乳児であることからすれば、Aに対し授乳を一切しないことは、Aの生命に危険を及ぼす先行行為ということができます(先行行為)。そして、甲がAと同居しているという事実からすれば、甲方にいる甲あるいは丙しかAの生命侵害の危険を回避できる立場にはなかったといえること、また、Aはミルクアレルギーがあるため母乳以外に生命維持をすることが困難だったといえること、等からすれば、甲はAの死に至る因果経過を排他的に支配していたということができます(排他的支配)。

以上からすれば、甲は少なくとも7月2日昼前の時点でAを病院に連れて行く等の適切な措置を講じるべき作為義務を肯定することができます。

また、甲はAに対して授乳以外の世話を行っていることや甲に授乳を行えない事情は特段なかったことからすれば、上記作為の可能性及び容易性が認められるでしょう。

したがって、甲が7月2日昼前の時点で上記作為義務を怠ったという不作為には、殺人罪の実行行為性が認められることになります。

⑷ 実行の着手時期

甲の不作為に殺人罪の実行行為性を認めた場合には、時間の経過ともにAの生命の危険性の程度に変化が生じていることから、甲の実行の着手時期が問題となります。

実行の着手時期については、未遂犯の処罰根拠から結果発生の現実的危険性が発生した時期を実行の着手時期とする説が多数説です。

本問では、生後4ヶ月の乳児に授乳等の措置を一切しなくなった場合、その時点から(ⅰ)約24時間を超えると生命の危険が高まり、(ⅱ)約48時間を超えると病院で治療しない限り救命不能となり、(ⅲ)約72時間を超えると病院で治療しても救命不可能となります。そうすると、少なくとも甲がAに最後の授乳をした7月1日の朝から24時間以上が経過した7月2日昼前の時点で、Aに生命の現実的な危険が生じているといえるでしょう。したがって、同時点が甲の「実行」の「着手」時期ということになります。

⑸ 因果関係

因果関係とは当該行為に結果を帰責することができるかという法的評価の問題です。作為犯の場合と同様、不作為犯にもこの因果関係は必要ということになります。当該因果関係は(ⅰ)条件関係と(ⅱ)法的因果関係の2段階で審査されます。(ⅰ)の判断に際し、判例は「十中八九」救命可能であった場合に、結果回避が「合理的な疑いを超える程度に可能であった」といえるとしています(最決平成元年12日15日刑集43巻13号879頁[覚醒剤注射事件])。

したがって、(ⅰ)が認められるためには、ほぼ確実に結果を回避できたといえることが必要であるといえます。

また、(ⅱ)については、大阪南港事件に従い、危険の現実化によって判断することになります。当該行為の危険が結果として現実化したと認められる場合に因果関係を肯定できるとする立場です。この判断にあたっては、行為の危険性、介在事情の結果への寄与度、介在事情の異常性の3つが考慮されると考えられています。

本件では、甲が行った不作為によって現にAは生命の危険を生じているわけですから、行為の危険性が高度であることは否定しがたいと思われます。他方、Aの死因はタクシーの運転手による過失行為による脳挫傷であることから介在事情の結果への寄与度も大きいといえます。しかも、Aは乙に連れ出されるという偶然の事情によってたまたまタクシーに轢かれたわけですから、甲の不作為が当該介在事情を誘発したという関係にはなく、介在事情の異常性が大きいといえます。

以上からすれば、甲の不作為とAの死亡との因果関係は否定されることになるでしょう。

⑹ 故意

作為犯の場合と同様、(構成要件的)故意は要求されます。例えば、保護責任者が被保護者を究明せずに被保護者が死亡した事案で考えると、同じ作為義務が認められる場合であっても、人が死ぬ可能性を認識していれば殺人罪を成立させる余地がありますが、人が死ぬ可能性を認識していなければ保護責任者遺棄致死罪にとどまることになるわけです。

本件で甲は、「授乳しなければ数日で死亡するだろう」と考えた上、それでもなお授乳をしなかったわけですから、殺意を肯定することができます。

2 中止犯(43条ただし書)

中止犯の成立要件は、①「自己の意思により」(任意性)、②「犯罪を中止したこと」(中止行為)となりますが、簡潔に検討すれば足ります。

本件では、甲は7月3日夕方時点でAに対する授乳を再開していますが、重要なのは、授乳を再開した時点です。上記したように、Aは甲が授乳を再開する24時間以上前の時点で生命の危険が生じていますので、甲としては授乳を再開するのが遅すぎるといえます。したがって、この時点で要求される甲の中止行為とは、もはや甲は授乳を再開するだけでは足りずに、病院に連れていき適切な治療を受けさせるべき義務まで高まっていたということができるでしょう。このように、中止行為は結果発生の危険が高まっていればいるほど強度なものが要求される点に注意が必要です。

3 補足:不真正不作為犯は正犯か幇助犯か?

最後に上記の答案では省略していますが、不作為犯に不作為で関与した者(本件では丙)の罪責の考え方について補足します。

本問の関連論点

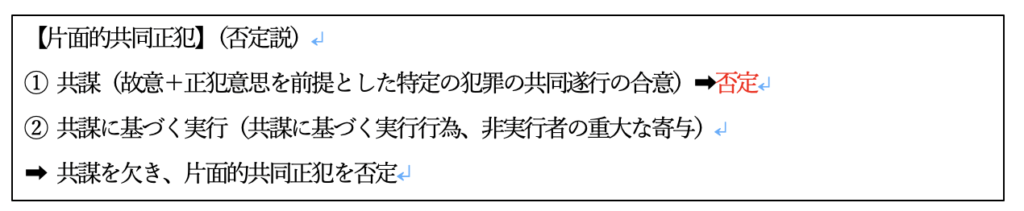

1 片面的共同正犯の成否

過去の記事でも指摘しているとおり、共同正犯の処罰根拠は、犯罪結果に対して因果性を与えたことにありますから、共同正犯が成立するためには、①共謀、②共謀に基づく実行が必要です。なお、共謀とは故意及び正犯意思を前提とした特定の犯罪を共同実行する旨の合意をいうとされています。

ここで、片面的共同正犯とは、実行行為共同の事実が認められる場合において、共同犯行の意識が一方の者にのみ存在し、他方の者には存在しないことをいいます。そうすると、片面的共同正犯には、特定の犯罪を共同する旨の合意がないことになり、したがって、①共謀が認められませんから、共同正犯の要件を充足しないということになります。

なお、判例も片面的共同正犯の成立を否定していると考えられています(大判大昭和11年2月25日刑集1巻79頁)。

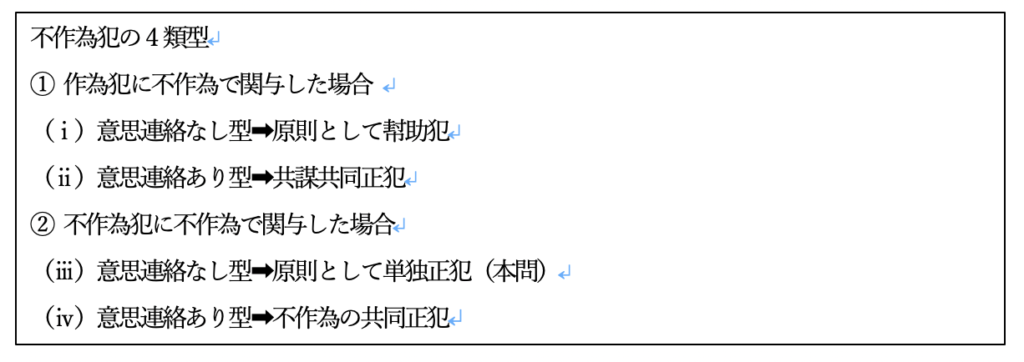

2 不作為犯の類型(4類型)

⑴ 作為犯に不作為で関与した場合

ア 意思連絡なしの場合

作為犯に不作為で関与した場合には、作為犯が結果に至る因果の流れを支配しているといえるため、不作為犯者は原則として結果に至る因果の流れを支配していたとはいえません。そのため、作為犯に不作為で関与した場合には、当該不作為犯は幇助犯となると考えられています(原則幇助犯説)。なお、不作為犯の幇助犯を検討する場合であっても、当然不作為が処罰されるには、作為の幇助犯との同価値性が要求されるため、作為義務、作為可能性・容易性が必要となります。

イ 意思連絡ありの場合

作為犯と不作為で関与した者との間に意思連絡があった場合には、共謀共同正犯の問題となりますから、不作為犯の共同正犯の問題とはなりません。ただ、この場合には非実行者、つまり不作為犯者に犯罪結果に対する重大な寄与が必要である点に注意しましょう。

⑵ 不作為犯が不作為犯に関与した場合

ア 意思連絡なしの場合

作為犯に対して不作為で関与した場合とは異なり、不作為犯に不作為で関与した場合には、結果に至る因果の流れを支配している者がいませんので、主従関係を認めるのが困難です。したがって、この場合には、両者が合わさって結果に対する因果の流れを設定したと考えて、原則として両者ともが正犯となります。

イ 意思連絡ありの場合

作為義務を負う複数の者が、意思連絡の下で、いずれも作為義務を履行せず、そのために結果が発生した場合には、不作為による共同正犯が成立します。なお、この場合、共犯者の一方にしか作為義務が肯定されない場合であっても、作為義務を「真正身分」と捉えることによって、刑法65条1項を適用して両者に共同正犯を成立させることができます。

【まとめ】

3 本問の検討

(1) 片面的共同正犯の成否

甲はAを殺害しようとの意図を丙に察知されないよう、Aに授乳を一切しない他はAに対する世話を通常どおり行っていますが、丙は7月2日昼頃の時点で甲がAを殺害しようとしていることを気づいています。ただ、甲はあくまで丙は、自らの殺害意図を察知されていないと思っていることから、黙示の合意すら形成されていないことになります。

以上からすれば、片面的共同正犯否定説に立つと、甲と丙の殺人罪の共同正犯の成立は否定されることになります。

(2) 単独正犯

ア 不作為の単独正犯犯か幇助犯か

本件では、丙は不作為の単独正犯の甲に不作為で関与しているため、原則として正犯該当性を検討する必要があります。

平成26年司法試験の再現答案をみると、多くの受験生が幇助犯該当性を検討しており、また、現在の受験生の中にも幇助犯を検討する方が多い印象です。

もっとも、Aの死亡に至る因果の流れを排他的に支配している者はいないため、不作為で関与した者全てについて、まずは正犯性を検討するべきであり、正犯性を検討することなく幇助犯該当性の検討に移るのは妥当とはいえないでしょう。甲と丙についてどちらが一方の強い関与によってAの死の危険を生じさせたというよりも、両者の不作為が合わさってAの生命の危険を生じさせたわけですから、甲と丙の両者がAの死亡について強い因果性を与えたと評価することができると思われます。したがって、本件においては丙にも正犯性を問うことができると解すべきでしょう。

イ 丙に不作為の殺人罪の実行行為性を肯定できるのか

Aは市販の乳児用ミルクにはアレルギーがあって母乳しか飲むことができなかったこと、丙は男性であったことからすれば、丙が授乳を行うことは困難でした。ただ、丙がAと同居し始めたのは6月1日頃からであり、すでに1ヶ月程度同居していること、アパートには乳児Aの他には、甲・丙の2名しかいないことからすれば、Aの生命は丙に委ねられていたといえ、丙には排他的支配を認めることができます(排他的支配)。

また、丙はAの育児に協力しておむつ交換や入浴等の世話を20日間にわたってしており、先行行為を認めることができます(先行行為)。

これらの事情からすれば、少なくとも7月3日昼前の時点では、丙にAを病院に搬送する等Aの救命に必要な措置をとるべき作為義務を認めることができます(具体的な作為義務の内容)。

また、丙がAを病院に連れて行くことについて、特段の支障もなかったことからすれば、当該措置をとることが可能かつ容易であったといえるでしょう(作為可能性・作為容易性)。

このような状況下において、7月3日になり病院で治療を受けさせない限りAの救命が不可能になった後、丙はAを溺愛する甲の訪問を、嘘をついて阻止しており、Aの生命の危険に対する危険を維持する行為をしています。

したがって、丙の7月3日昼過ぎ以降にAを病院に搬送する等のAの救命に必要な措置をとらなかったという不作為は、作為との構成要件的同価値性があり、殺人の実行行為性が認められることになります。

ただ、Aはタクシーの追突行為によって死因が形成され死亡しており、このようなタクシーによる追突行為は丙の不作為が誘発したものとは言い難いことからすれば、丙の上記不作為とAの死亡結果との因果関係を肯定することは難しいでしょう。

なお、最後に丙は7月3日時点でこのままではAは確実に死亡するだろうと思っており、殺人罪の犯罪事実の認識があり、それでも良いと認容しているため、殺人罪の故意も認められることになります。

以上からすれば、丙には不作為の殺人未遂罪の単独正犯が成立することになります。